林口長庚發表重量級主動脈疾病研究:感染性主動脈瘤行開放性手術修補仍為長期救命關鍵

新網記者歸鴻亭台北報導

2025/10/31 下午 07:47:07 / 醫療保健

血管內微創支架修補自2010年後在台灣經由健保給付後逐漸普及,取代傳統開放手術成為臨床常見選擇。但林口長庚最新研究顯示,對於感染性原發性主動脈瘤治療,開放手術雖初期風險略高,但長期存活率明顯優於支架手術。此研究已發表於2025年7月心臟學界重量級期刊《歐洲心臟學會期刊》(European Heart Journal),不僅為此重大疾病之治療策略提供關鍵證據,更展現台灣健保大數據在國際臨床研究中的策略優勢,有望改變未來國際治療指南與決策思維。

|

| 感染性原發主動脈瘤。(長庚醫院提供) |

感染性原發主動脈瘤是一種相對少見但致死率極高的重大血管疾病。林口長庚紀念醫院心臟血管外科主任、巨量資料及統計中心主任陳紹緯教授指出,感染性原發主動脈瘤是一種相對少見但致死率極高的重大血管疾病,是因病原體(如細菌)入侵主動脈,導致血管壁壞死、破裂,若未即時治療,死亡風險極高。過去由於缺乏大型資料研究,治療決策一直存在重大爭議。

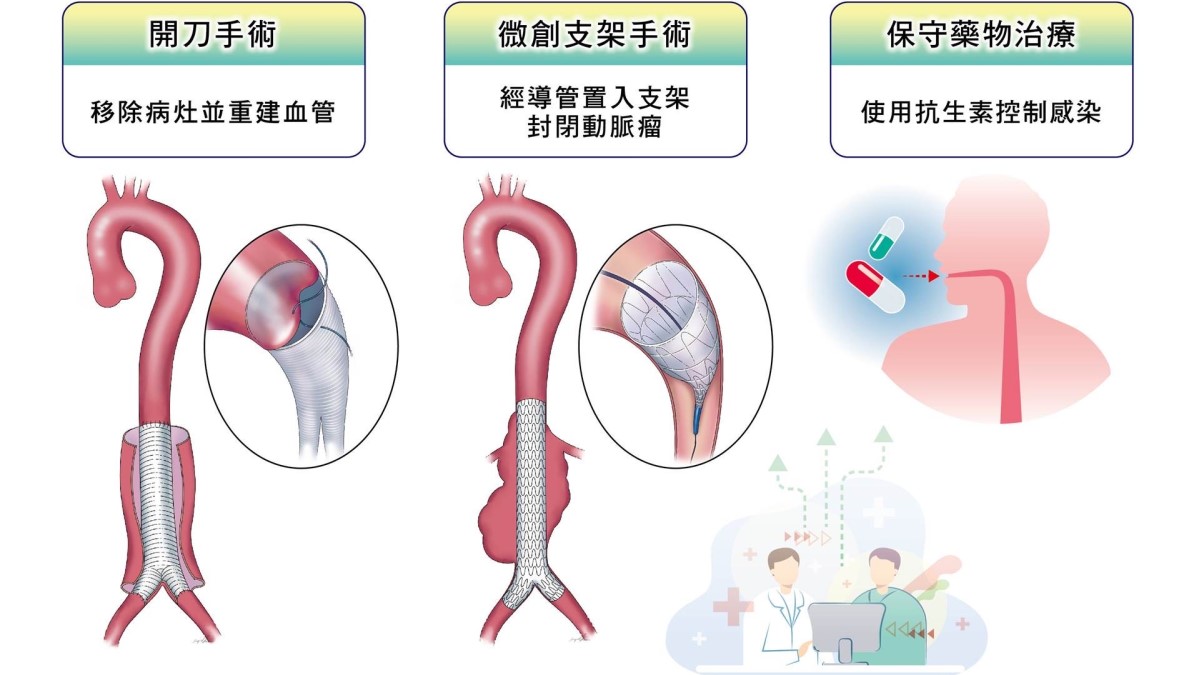

林口長庚醫院因此分析台灣2001至2021年間共19,324名主動脈瘤住院患者,透過長庚醫學資料庫病例資訊,進行以人工智慧驗證之診斷演算法,成功於台灣國家級醫療資料庫辨識出2,387例感染性主動脈瘤個案。研究首次大規模評估感染性主動脈瘤的3種治療策略,包括開刀手術(移除病灶並重建血管)、血管內微創修補(經導管置入支架封閉動脈瘤)以及保守藥物治療(使用抗生素控制感染)在真實世界中的成效差異。

陳紹緯表示,雖然血管內微創修補逐漸盛行成為臨床常見選擇,但我們的研究顯示其治療效果存在時間差異。血管內微創修補在住院階段儘管死亡率較低,但長期來看,5年與10年的全因死亡風險均高於開放手術,且未來需要再次處理感染的風險也更高。反觀開放手術雖初期風險略高,但長期存活率明顯優於其他方式。此外,僅接受抗生素治療的病患,其死亡率始終最高,突顯「保守觀察」並非穩當選項。

這項由林口長庚紀念醫院心臟血管外科主任陳紹緯教授領導的全國性大數據研究,榮獲國際頂尖期刊肯定並發表,成為亞洲第一篇針對感染性主動脈瘤治療與預後進行長期追蹤的代表性研究。研究結果提供關鍵證據,血管內微創修復雖可減少住院死亡,但若病況允許,傳統開放手術才是長期存活率與感染控制率表現最佳的治療選擇。

林口長庚心臟麻醉科張峰誠醫師進一步指出,研究也顯示感染性主動脈瘤在台灣的發生率逐年增加,患病人數自2001年至2021年約提升至3倍之多。患者以高齡男性為主,平均年齡73.8歲,男性佔77.6%。我們的研究發現感染性主動脈瘤患者超過一半患有慢性腎病,且近1成為透析患者,而台灣整體之洗腎率相較其他地區較高,突顯腎功能障礙可能是感染性主動脈瘤的重要危險因子,並且須格外留意相關風險。

|

| 感染性原發主動脈瘤治療方式。(長庚醫院提供) |

對於目前臨床上過度傾向微創治療的國際趨勢,陳紹緯表示,我們的研究中也提出明確提醒,「感染性主動脈瘤並非單純血管疾病,而是全身感染表現的一部分,若僅靠微創血管內支架穩定破口而未徹底清除感染病灶,仍可能會有長期併發症與反覆感染之風險。」

他強調,儘管微創血管內支架在急性期可作為「應急橋接策略」以暫時穩定病人、避免破裂,但唯有開放手術能徹底清除感染組織、達成根本治癒。對於非手術重大高風險的患者而言,此研究提供了堅實證據,支持以開放手術在適當患者作為首選治療策略,有助於矯正當前臨床實務中對微創過度依賴的現象。不僅為此重大疾病之治療策略提供關鍵證據,更展現台灣健保大數據在國際臨床研究中的策略優勢,有望改變未來治療指南與決策思維。