2017金漫獎第2場國際論壇 維護與推廣在地漫畫文化

新網記者麻念台台北報導

2017/9/12 下午 08:08:10 / 動漫同人

2017金漫獎國際論壇第2場於9月12日展開,齊聚了來自芬蘭、法國、新加坡漫畫領域的專家,這一場討論的主題是「越在地,越國際:維護與推廣在地漫畫文化」。

|

| 2017金漫獎第2場國際論壇引言人大辣出版總經理兼總編輯黃健和。(文化部提供) |

黃健和在引言時提到,不管是芬蘭、新加坡,他們國際化的經驗很值得我們學習,因為漫畫需要市場,而這兩個國家的講者所面臨的情況都與台灣相同,地方很小,人口很少(芬蘭有600萬人,新加坡只有300萬人),他們如何發展漫畫的在地與國際策略,很值得我們借鏡。

|

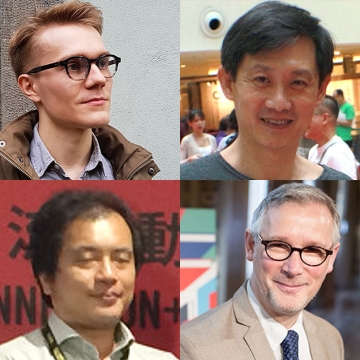

| 自左至右為與談人芬蘭赫爾辛基漫畫節策展人Onni MUSTONEN、新加坡漫畫家黃展鳴、中央研究院數位文化中心專案經理黃冠華與法國ActuaBD.com執行長Didier PASAMONIK。(文化部提供) |

擔任本場論壇與談人的Onni Mustonen身兼赫爾辛基漫畫節製作人、芬蘭漫畫學會董事,這個學會是一個非營利組織,主要工作就是對國內外推廣芬蘭漫畫文化。此外,他也在芬蘭唯一的漫畫專刊 Sarjainfo 擔任編輯,著有多篇漫畫藝術、漫畫文化和漫畫家相關的文章。他提到芬蘭在歐洲的漫畫市場有一個很特別的地位,算是一個漫畫大國,每年芬蘭的漫畫節,在歐洲可以算是最重要的漫畫活動之一,因此漫畫節被芬蘭政府視為一個很重要的活動。

而面對全球層出不窮的漫畫節,芬蘭的特色是什麼?Onni Mustonen提到他們發現主題化是一個很好的方向,例如他們漫畫節今年的主題是拉丁美洲,舉辦的地方是一個舊的工廠廠房,他們會特別邀請拉丁美洲的漫畫家,以及產業從業者來參加,來到現場的漫畫家們可以把他們的作品放在桌上,與來賓自由交流,由於主題是拉丁美洲,因此除了邀請漫畫家之外,整個週邊的活動、包括店舖、食物,都塑造出拉丁美洲的氛圍。

與音樂結合也是一個很好的主意,去年他們就有過以嘻哈為主題的漫畫節。由於每年漫畫節舉辦的地方在赫爾辛基,而當地剛好有一個重金屬的音樂節同期展出,因此他們就致力將漫畫節與音樂節結合在一起,Onni Mustonen認為這樣的匯流,讓音樂有了畫面,讓畫面也有了音樂,他認為這是一個很值得嘗試的新方向。

當然在芬蘭舉辦的漫畫節,政府補助的經費達到7至8成,是政府推廣漫畫的重要活動,在芬蘭政府眼中,漫畫是一個很重要的類別,因此即使是公立學校的學生們,政府都會補助經費給他們「看漫畫」,因此芬蘭雖然只有600萬人,但是對於漫畫的接受程度是很高的,因此Onni Mustonen認為,政府的支持是發展漫畫產業國際發展很重要的因素。

新加坡漫畫家黃展鳴身兼新加坡漫畫協會的會長,他提到這個協會成立的目的,是希望為新加坡推廣原創漫畫文化,提升漫畫風氣及培育漫畫新秀。而新加坡也有一個原創漫畫節,漫畫節包含了5個不同的主題,並且選在圖書館舉行,黃展鳴提到,因為圖書館有自然的人流量,這些人都是來看書的,因此也會更樂意接觸漫畫。而為期一個月的時間,不僅可以接觸到更廣大的群眾,而漫畫展每年也會在北部、西部、東部等不同地方舉行,因為新加坡的特色是多元種族,因此每年換地點就可以深入地方,深入民心。

在漫畫節活動中有一系列的講座,這些講座舉辦的目的是讓漫畫作者與參與者交流對話,與群眾互動是這個漫畫節的特色,甚至會讓現場來賓參與一些簡單遊戲,遊戲後可以得到漫畫新秀們的親筆畫。另外漫畫工作坊也是活動重點之一,工作坊在週末舉行,讓民眾免費參與,由資深漫畫家來指導小朋友,或是對漫畫有興趣的素人來完成一個作品,黃展鳴坦言,這個過程不只是讓大家更了解漫畫,也希望透過這樣的工作坊來發掘有潛力的新秀。

而為了延續漫畫節的影響力,他們也發行了雜誌《普拉》(comixmag),來開創新加坡在地原創漫畫的新空間。從挑戰區、連載區到專業區,讓新秀可以從比較簡單的挑戰開始,然後進入連載,下一步就能將好的作品集中到專業區。對於漫畫新秀來說,他的作品上這個雜誌是完全免費的,並且雜誌的銷售收入還會按比例歸到漫畫作者身上,「打造一個健全的機制,一個生命圈,會是能夠幫助漫畫在新加坡落地生根的有效方式!」黃展鳴強調。

多元種族是新加坡的特色,因此發行一個漫畫,中英雙語發行是很正常的事,黃展鳴自己的作品就被翻譯成11種語言發行,而他認為對於漫畫創作者而言,在一開始選擇的主題是很重要的,他必須選擇在地方特色與國際讀者之間取得一個認同的平衡,才能夠得到海外讀者的青睞。

Didier Pasamonik 在比利時出生,投入漫畫產業已經有40年的時間,他精通國際漫畫產業,是一位出版商、記者和策展人。他曾共同創辦Magic Strip出版社,並曾任Humanoïds總經理、Cartoon Creations / IMPS(《藍色小精靈》的出版社)資深編輯、Bethy出版社共同創辦人;任職於Bethy時,負責在法國出版漫威和D 的漫畫。他也為多間雜誌和新聞撰稿,並出版過大量有關諷刺漫畫、漫畫、流行文化的文章。 Didier現為ActuaBD.com 網站執行長、LingoZing版權國際主管、著名法國雜誌L'Express 特別漫畫企劃的編輯。他也在伊斯坦堡舉辦漫畫節,目前在巴黎有兩場展覽,目前他做的計畫是在布魯塞爾蓋一個以漫畫、動畫為主題的博物館,預計明年開幕。

對於推廣漫畫產業,他的看法就是「盡可能讓漫畫用各種形式接觸群眾」,所以過去讓漫畫在報紙上出現是很好的方式,舉辦活動是很好的方式,而現在把漫畫放在網路上,甚至是APP上,都會是很好的方式,因此他們也募資成立了一個APP公司,用各種語言來教大家漫畫是如何形成。推動漫畫產業健全發展,除了活動之外,成立一個常設性的場所仍然是很重要的,因為有興趣的人可以隨時來到這裡接觸各種主題的漫畫。

Didier Pasamonik提到,比利時是一個很國際化的國家,在他成長的過程中,不只是許多漫畫從國外引進,甚至有許多詞彙都是從國外引進的,因此在他的漫畫工作中,他非常重視國際化的發展,但是他也提到漫畫的國際化發展,各地不同的文化差異還是很大的影響力,以他所代理的全球暢銷作品「藍色小精靈」來說,當他們發行日文版本的時候,日本的出版商就曾經表示,藍色在日本不是一個討喜的顏色,建議他們改成「紅色小精靈」,足見其文化差異對國際行銷的重要性。

他也提到在法國的漫畫發展歷程,從1990年代漫畫產業蓬勃發展開始,獨立出版的刊物創造出非常大的能量,甚至他們發展出圖像小說(Graphic Novel)這樣的一種新類型,讓漫畫不只是圖像,也跨界了近似文學表現的一種層次。現在光是在法國有250家漫畫出版商,而在早期,日本漫畫(mangas)並不受到重視,法國的進口漫畫仍然是以美國漫畫為主流,但是在90年代的AKIRA、七龍珠、NARUTO幾部作品出現後,現在的法國年輕人已經越來越接受日本漫畫,現在日本漫畫在法國幾乎佔了30%的市場版圖。

最後他呼籲,漫畫產業是一個國際化的產業,不要擔心引進國外的作品,現在法國有50%左右的作品來自海外,這會讓國內的漫畫家們進步,透過其他國家的漫畫,漫畫的讀者與作者,都可以更認識那個不同的世界。

中央研究院數位文化中心的黃冠華提到,數位文化中心是中研院的一個新單位,希望將文化資產轉為智財資產(IP),因此如何「將文化資產活化,並且與數位內容界接」就成為他們的工作藍圖,致力將數位素材、數位內容、作品文本與跨界合創產品以各種方式結合。透過CCC創作集的發行,不同主題的內容以漫畫方式呈現,例如19世紀烏龍茶如何行銷到海外、龍泉俠大戰迷霧人(布袋戲主題)、北城百畫帖(1935年的台北城)等等,以北城百畫帖為例,他是結合了一種魔幻的漫畫表現方式,再現1935年日據時期的台北有多麼美麗,這不但兼顧在地與國際,也兼顧了相同的普世價值觀,以及不同的異文化特色。他也提到目前CCC讀者的比例分配,女性佔了七成以上,而這個數字與台灣漫畫的市場版圖現況不謀而合。

黃冠華指出,台灣漫畫市場有一個特色,過去漫畫都被視為是給小孩子看的讀物,因此能見度低,「本土作者+本土題材」幾乎就是票房毒藥的代名詞,因此漫畫產業的發展可能從市場與題材兩方面來思考,讀者群方面,從青少年讀者,往青年讀者方向邁進,未來希望能夠深入成年人的讀者,加大看漫畫的讀者市場;而在題材上,也希望以更多元的多樣性,吸引更多的讀者能夠對漫畫感興趣。

而在數位技術上的跨界整合,黃冠華提到目前在台灣博物館的「漫筆虛實」展覽,是一個用AR技術來突顯漫畫的奇幻感的一個展覽,是一個嶄新的嘗試,期待創造出一個讓漫畫結合視覺科技的全新體驗。

聽取了與會來賓國際發展的經驗後,黃健和在結論時呼籲,漫畫可以非常知性,也可以與世界對話,重點在於,我們的特色是什麼,我們準備好了沒?