台灣藝術新勢力 台北國際藝術博覽會MIT台灣製造

新網記者黃振文台北特稿

2010/8/16 下午 08:53:08 / 文化藝術

第17屆的台北國際藝術博覽會(Taipei Art International Fair),即將在8月20日到8月24日於台北世貿一館展出。

|

| 第17屆台北國際藝術博覽會所有參展藝術家合影。(黃振文攝影) |

從08年起推出的「MIT台灣製造-新人推薦特區」,更為台灣本土的新銳藝術家提供一個登上國際舞台的絕佳機會,讓台灣當代藝術在國際間發光發熱。

主辦單位社團法人中華民國畫廊協會今日在93巷人文空間,替參展藝術家舉行展前記者會,讓這些新銳藝術家現身說法,親自介紹他們的獨到藝術思維。此次參展有八組共九位,從202組投件藝術家中脫穎而出,他們的創作包羅萬象,有繪畫、攝影、錄像、雕塑、複合媒材等,呈現新世代藝術家勇於嘗試的創新精神。

沈柏丞的作品《閱讀系列》,將文字進行不同的感官轉換,他首先把可供閱讀文字轉成點字,再將點字以打孔轉換到音樂紙卡上,然後以手搖音樂盒的方式播放音樂卡上的點字音符,參觀者可親自轉動音樂盒,每個人轉動的速度不盡相同,可體驗到不同的聽覺感受,對於原來文本的解讀,也會延伸並產生許許多多的可能性。

|

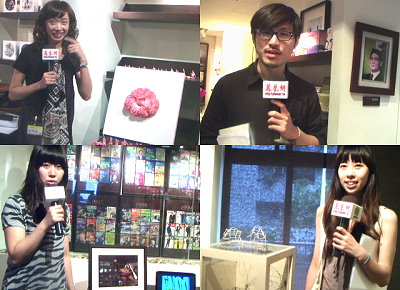

| 自左上至右下徐薇蕙、沈柏丞、陳依純與林岱璇四位藝術家說明作品的創作概念。(黃振文攝影) |

林岱璇的作品《渣渣》,以鉛線為創作媒材,利用焊接的方式,呈現她在生活中捕捉到的一些瑣碎小事物,這些小事物不一定是她親眼所見,而是從其他文本或圖鑑上發現,再經由自己的想像力重新塑造。

陳依純的錄像作品,主要是關注全球化的影響,世界各地的地方特色逐漸消逝所帶來的衝擊,系列作品《房子背後》表達工業區這個相對於都會區的邊陲文化,根據作者本人的經歷,她認為工業區的生活文化容易被人們忽略,盼能藉由這個作品讓觀賞者重新認識該地區的生活文化;作品《測量個人與他空間的距離》,是作者在巴西旅遊時的經驗,不同文化所產生的距離感,讓她感到抽離現實世界,於是想像自己身處在線上遊戲的世界,勉勵自己就算遇到任何突發事件也不必害怕,因為只要重新開機就可以再從頭來過。

徐薇蕙的作品《一天一天一天》,是以面膜為創作媒材,將其染色、上膠、做漸層,透過這些步驟,主要是探討人對於時間變化的感受,如同皮膚一天天的泛黃、老化、生出皺紋,這些面膜象徵著青春歲月的變化,直接反應女人內心的恐懼;而作品《游擊女孩》,選用現成的塑膠玩具小兵,將之染成粉紅色,穿上布製花色長裙,藉以表達女性內心的恐懼感和自我防衛,構想來自作者在國外念書時的經驗,當時她居住在一個犯罪率很高的城市,國外留學生被殺害的消息時有所聞,因而創作出這樣的作品。

中華民國畫廊協會秘書長曾珮貞表示,經過前兩屆成功的行銷,「MIT台灣製造-新人推薦特區」效益越來越受到各界矚目,入選藝術家在兼顧市場需求的原則下,不僅締造出亮眼銷售成績,更反映出創作上的前瞻意義。