華沙新劇團"阿波隆尼亞"明後兩日在台亞洲首演

新網記者周芷萱台北特稿

2011/2/18 下午 10:54:28 / 文化藝術

2011臺灣國際藝術節邀請當今歐陸劇場獲獎無數、炙手可熱,來自波蘭中生代導演克里茨托夫.瓦里科夫斯基(Krzysztof Warlikowski)代表作《阿波隆尼亞》(APOLLONIA),明、後兩天在國家戲劇院亞洲首演。

|

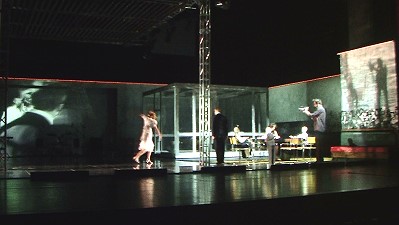

| "阿波隆尼亞"綵排畫面之一。(歸鴻亭攝影) |

以反映重建中的波蘭社會問題出發,圍繞在人性的黑暗面與殘忍歷史上,特殊的劇場表現形式,激昂的肢體動作表演、視覺線條效果不斷貫穿梭,死亡、血腥、暴力大量渲染舞臺畫面,並且結合語言與肢體暴力的多媒體影音創作,在舞臺上搬演一場謀殺的歷史,也會是給觀眾進入一趟從未體驗踏入的旅程。

這趟旅程從關於猶太族群的質疑開始,《阿波隆尼亞》取名自波蘭女作家安娜.卡兒(Hanna Krall)根據史實改編的同名小說,講述一位死在納粹槍下女子的故事,主題圍繞血腥與報復,極具劇場表演張力。

接著,再以南非作家約翰.馬克斯維爾.科慈(John Maxwell Coetzee)小說中虛構人物伊莉莎白.科斯特洛(Elizabeth Costello)開啟了一場關於猶太人問題的錯誤與痛苦討論會。

|

| "阿波隆尼亞"綵排畫面之二。(歸鴻亭攝影) |

導演瓦里科夫斯基說,「我們通常覺得這樣的犧牲,是良善的、是很好的, 但兒子無法原諒他的母親,他抱怨他的母親寧願拯救別人,而不是跟自己的小孩一起生活下去。」

在劇情發展中還穿插安徒生、2006法國文學獎美法籍作家喬納唐.李德爾(Jonathan Littell)的文學作品,加上波蘭作曲家安德烈.切可夫斯基(Andrzej Czajkowski)所寫的詩篇,作為劇中演出臺詞。

這樣大量作品整合,瓦里科夫斯基運用每一位人物角色意涵,使每一段場景劇情發展之外,都擁有獨特指涉意義與質疑。

「一切的犧牲奉獻後又將帶來什麼?」令觀眾緊扣著意涵氛圍,多元符號交雜之下,如同千年前希臘悲劇演出現代形式,讓我們不再以跨領域思維來看待,同時也看出當代劇場更突破以往前膽性戲劇。

《阿波隆尼亞》2009年才在亞維儂藝術節驚世落幕,創新大膽的演出引爆熱烈討論,從歷史、戰爭到文明的矛盾與衝突中,串連起千年述說,鮮明對比的史觀以及獨樹一格的劇場美學,並也深深傳達有關於人性的黑暗、仇恨、情感、死亡與生命的省思。