"田園之美" 巴比松學派繪畫歌詠法國自然風貌

新網記者杜宥彤台北特稿

2011/2/25 下午 06:24:42 / 文化藝術

在19世紀後半的法國平面藝術史上,忠實描繪法國的自然景觀,偏好自然的粗曠與剛強,崇拜17世紀的荷蘭繪畫,而組合成巴比松學派。

|

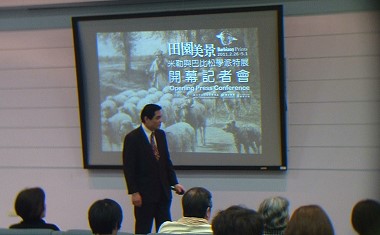

| 國立中正紀念堂管理處處長曾坤地主持"田園之美-米勒與巴比松學派特展"開幕。(杜宥彤攝影) |

國立中正紀念堂將自明日起至5月1日舉行「田園之美─米勒與巴比松學派特展」,在不久前米勒的《拾穗》、《晚禱》畫展讓愛畫者流連後,法國巴比松地區與楓丹白露森林自然田園美景又將令人忘返。

中正紀念堂管理處處長曾坤地表示,這次共展出180餘件作品,包括《休憩》、《膳食》、《森林深處》、《牧者與羊群》等知名畫作,許多作品來自日本新大谷美術館,而新大谷美術館的版畫來自收藏家遠藤秀幸。

遠藤秀幸指出,油畫是可以單看色彩與顏料,版畫則需要近看,細細體會質地、油墨、刻痕。

|

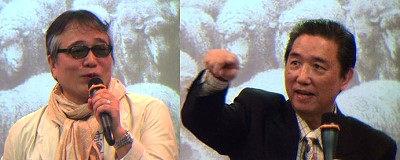

| 左為日本收藏家遠藤秀幸,右為實踐大學工業產品設計系教授王哲雄。(杜宥彤攝影) |

他說,法國是以農立國,1979年法國大革命影響浪漫主義運動,巴比松派是轉向寫實與現代主義的一個起點,許多作品描繪田園風光,「本來覺得臭酸味的鄉下東西」,以藝術的眼光重新檢視,發現那些景緻很值得玩味。

遠藤秀幸提到,版畫是寫真的,若串連起一幅幅版畫,會動的版畫就變成電影。他欣賞李安的電影,認為他風格細膩,有別於中國其他導演。

新大谷美術館的策展人太田美喜子說,2005年日本展出遠藤的收藏品,困難點在於遠藤的收藏量豐富,讓人很難取捨。

她解釋,本展也採相同的劃分方法,以「農民」、「放牧」、「森林與田園」、「神話與異國風景」主題將作品分四類。

|

| 影響印象派發展的"田園之美-米勒與巴比松學派特展"。(杜宥彤攝影) |

太田美喜子認為,巴比松派有兩點特別之處,一是早期的作品多是神話、宗教、貴族肖像,巴比松派卻是採用實際的人物、景色;另一是巴比松派透過版畫傳播的方式製造作品,同時又製造美感。

實踐大學工業產品設計系教授王哲雄強調,版畫是法國當時藝術傳播的重要方式。

他指出,巴比松畫派影響了印象主義的形成,例如:馬內《草地上的午餐》就是源自馬內在法國看到版畫《 巴黎審判》(Judgement of Paris),受拉斐爾的影響。

王哲雄認為,法國馬恩河和塞納河河谷沿岸,就是楓丹白露森林,巴比松畫派使這個地點成為知名景點。

他提到,臺北市立美術館正在展出莫內花園特展,巴比松畫派影響了印象派,印象派使風景畫脫離了歷史與宗教而獨立出來。

他說,現在有照相製版,這項展出難得能讓大家看看傳統做版畫的方式。