榮念曾"夜奔" 極簡崑劇衝撞現代劇場表現現代林沖

新網記者周芷萱台北特稿

2011/3/24 下午 11:53:06 / 文化藝術

傳統崑劇搬上實驗劇場,華人實驗劇場編導榮念曾率劇團「進念‧二十面體」登台,本月25至27日在國家戲劇院實驗劇場將推出重新詮釋演了450年的崑曲《夜奔》,以兩個不同世代的林沖,衝撞現代劇場,以及政治、教育體制。

|

| 華人實驗劇場編導榮念曾介紹"夜奔"演員。(歸鴻亭攝影) |

《夜奔》由香港「文化教父」榮念曾編導,從「數盡更籌,聽殘銀漏」八個字唱詞,開掘舞台上文字、意象、聲音的重組閱讀。2010年香港藝術節首演以來,陸續於新加坡濱海藝術中心、上海世博「香港周」巡演,引起廣大迴響。泰國藝評家Pawit Mahasarinand說:《夜奔》證明了一種獨特的劇場,娛樂、訊問、鼓勵、挑釁可以同時存在。

榮念曾表示,《夜奔》是水滸傳中家喻戶曉的故事,原作來自在450年明代戲曲家李開先所寫的崑劇《寶劍記》,至今依然魅力不減。原作充滿壓抑,充滿憤怒,是對建制壓抑的憤怒;對當權者而言,是相當敏感的內容,但是作品經歷了幾個朝代還是能保留下來,在某個意義上,說明了藝術的力量是大於政治。

榮念曾說,《夜奔》的假想主角是一位傳統中國劇院的檢場,也就是負責在台前幕後搬道具的工作人員;假使這位檢場活了450年,他便在台側觀察了崑劇舞台450年來的變化。在過去的450年,他親眼看到夜奔這齣戲,從明朝到清朝、從中華民國到中華人民共和國、從文化大革命到經濟改革,崑劇如何接受台內台外的挑戰。

|

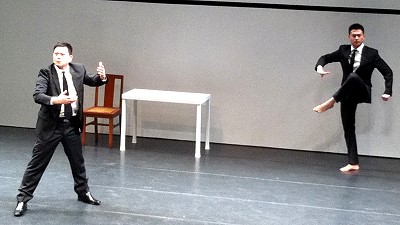

| 江蘇省崑劇院院長柯軍與演員楊陽以崑劇身段表現"夜奔"。(歸鴻亭攝影) |

參與演出工武生、兼文武老生的江蘇省崑劇院院長柯軍,穿上筆挺西裝比劃著武生身段,把原本身為宋朝禁衛軍教頭的林沖表現得活靈活現。

他與演員楊陽以崑劇身段表現林沖夜奔的惶然、孤寂與悲憤,另一位則是劇團中負責搬桌、排椅的撿場楊永德,整場演出悄然無語,打破以往戲劇的呈現方式,柯軍說,這部戲劇意涵著許多人生的哲理,是一部探討體制內與體制外的戲碼。

1982年成立的「進念‧二十面體」,是香港最知名的專業前衛實驗藝術團體,現為香港九個主要專業藝術團體之一,從早期做非敘事、形體,與舞台空間的互動實驗,到現在融合光、影、聲與空間的多媒體設計,不斷開啟舞台美學新視野,原創劇場作品超過一百六十多齣,曾獲邀前往演出及交流的城市遍及歐、亞、美等地三十多個城市。

榮念曾借《夜奔》劇情發揮,透過該劇論述表演藝術如何在政治動盪中發揮它的生命韌力,將原是宋朝教頭林沖被迫出走投奔梁山泊為寇的故事,以小劇場實驗型態,探討古今文人雅士,問世間藝術評議百態,如何從小舞台影響到大社會,如何詰問各種制度背後的價值觀。