打造"鋼鐵之森"的壯漢-專訪藝術家劉柏村

新網記者陳宛君台北特稿

2011/4/9 下午 10:32:54 / 文化藝術

如果有近百個兩倍人類身高高的雕塑作品在你面前,會不會吸引你的目光?

|

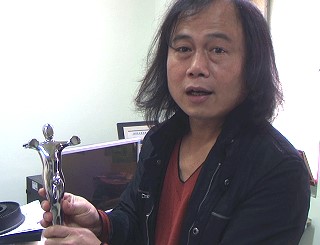

| 國立台灣藝術大學雕塑學系專任副教授兼系主任劉柏村談國內雕塑學習環境現況。(歸鴻亭攝影) |

才剛結束運用上百公斤鋼筋管材料所打造的這座台藝大「鋼鐵之森」個展劉柏村,今天要來與你我分享,在他創作幕後的藝術理念。

當藝術與教育對話 1991年從法國國立巴黎高等藝術學院雕塑系碩士畢業,現任國立台灣藝術大學雕塑學系專任副教授兼系主任的劉柏村,十幾年學經歷並辦過多場展覽的他,對於雕塑教育有獨到的看法。他表示,目前雕塑的課程組別多用材料去做區分,因為比較有利課程的進行。但劉柏村也認為,「如果能用木雕、石雕、塑造屬性來區分成三組,更可以讓學生多接觸他們熟悉的材料」,在教學的效果上或許會更有益。

|

| 劉柏村展示國立台灣藝術大學雕塑學系製作的不鏽鋼雕塑作品。(歸鴻亭攝影) |

至於雕塑家除了前段雕塑作業外,後段作業像是工廠燒窯等,是否也應該全程參與才算是個完整的創作,劉柏村表示,以翻銅來舉例,翻銅需要有場地、設備,且也是一門技術。雖然這些部份藝術家不一定都有實作經驗,但要參與,參與後了解了才能夠對自己作品有更深入的發揮,像是燒窯後的色調等等,因為這些對作品的影響是絕對的。當藝術與大眾對話 劉柏村分享對藝術的詮釋與觀感。他說,早些年因為他對古典音樂一直都不懂得怎麼去欣賞,於是問了一位專精古典音樂領域的學生,那位學生對他說,「你只要在睡前聽柴可夫斯基的曲子,就在睡前一直一直聽,然後在腦海中開始去建構那首曲子的畫面。」

|

| 曾於琉璃瓦工坊與琉園擔任琉璃鑄造主管的毛堃燦與中國藝術家協會"鳳凰網"雕塑家討論製作原型細節。(歸鴻亭攝影) |

但到後來,劉柏村發現,這樣去跟藝術對話的方式,是錯的。他認為,藝術是要慢慢去養成,潛移默化的去理解,藝術是要學習的,而非只是視覺、聽覺上的實觀。「要去跟它對話,去感知它,而非只是分析它,單方面的想像畫面。」他也表示,「文化是全面性的,全民美學。要怎麼讓無形的東西,變得有教育作用,我們政策應該去思考。」當藝術與未來對話 以目前台灣的情況,雕塑系學生未來的出路如何?劉柏村表示,「這的確是個非常好的問題。」他認為,以雕塑系學生對創作理念實踐的堅持,首要出路就是當藝術家。「當藝術家出來的工作就是要生產藝術品,而生產藝術品就需要有一個平台,例如畫廊、仲介等,能夠將藝術品送到收藏家的手中,這樣一個平台就需要政府去建構。」

劉柏村認為,目前台灣的藝術家若要走上藝術這條道路,完全是要靠個人「自生自滅」。「唯一當老師還有薪水可以買材料繼續創作,現在台灣的生態就是這個樣子。」

他感慨的說,「法國每年撥給文創政策的經費是1,382億,台灣卻僅有73億。而日本每年1,000多位、韓國600多位雕塑系學生畢業,台灣每年也僅僅只有50位。」他呼籲,政府應用文化政策的力量,幫助並引領台灣藝術發展,需讓台灣藝術與國際接軌,否則只會鎖在島內無法向上提升。